Общая Космология

1. Проявленный План

1.2 Образование Материи на Проявленном Плане

1.2.0 Условия образования Материи на Проявленном Плане . . . . . . . . . . .

1.2.1 Вибрации Плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2 Предисловие к понятию «СПИН» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.3 Простейшее устойчивое образование Материи – Спин . . . . . . . . . . . .

1.2.4 Процесс образование Спин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.5 Сверхплотные неустойчивые образования Материи . . . . . . . . . . . . . .

1.2.6 Распад образований протоматерии сверхнизких Мерностей . . . . . . .

1.2.7 Вторичные образования. Элементарные частицы Материи . . . . . . . . .

1.2.8 Переход Материи в стабильные состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.9 Кластерная модель Ядра, Атом элемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.10 Периодическая Таблица элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.10-1 Таблица - Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.11 Сравнительный анализ моделей атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.12 Молекула и механизм молекулярных соединений . . . . . . . . . . . . . .

1.2.10 Периодическая Таблица элементов / 1 / 2 / 3

Следующим в ряду будет ядро с наружным слоем 1/2. Двухэлементное ядерное образование в горизонтальной плоскости, создаст достаточный энергетический перекос в вертикальной плоскости, что будет способствовать захвату в пустую позицию одноэлементного ядерного образования. По мере расходования энергии распада будут появляться ядра с более тяжёлыми периферийными образованиями 1/4, 1/6, 0/4 и 0/6, как видно из процесса распада для образования двухэлементного ядерного образования на этой стадии распада уже недостаточно энергии для образования связи (1+1). Поэтому представляется весьма сомнительной возможность существования заполнения наружного слоя ядра 2/4. Появление ядер с периферией из «тяжёлых» ядерных образований в том порядке, который мы указали выше, обусловлено уже потерей одноэлементного ядерного образования в виду низкой остаточной энергии распада. То есть сначала будут образованы ядра с периферией 1/4 и 1/6, а после того как одноэлементные ядерные образования «закончатся», появятся ядра с пустой позицией наружного слоя по вертикали 0/4 и 0/6. Будем считать, что с конфигурацией наружного слоя ядра в общих чертах разобрались. Осталось установить почему предельной конфигурацией наружного слоя является заполнение 4/4, а не 6/6.

По сути, этот вопрос является фундаментальным, ибо только ответ на него способен в полной мере определить фактор периодичности. Будем честны перед читателем. В полной мере дать ответ на этот вопрос мы пока не готовы, так как ответ состоит из нескольких составляющих, мы же пока можем предложить только одну из них. Не исключено, что в будущем будут представлены и другие составляющие верного ответа, нами или другими исследователями по этой теме.

Если читатель уже взял себе за труд и посмотрел интерактивную таблицу, то вероятно заметил, что для каждого элемента разработана статическая карта ядра. Эта карта выполнена в двух измерениях (плоскостное представление), хотя понятно и без дополнительных пояснений, что там всё вращается, создавая иллюзию объёма. И в самом деле, если бы мы смогли увидеть атом элемента, то нам представилась некоторая сфера, внутри которой вращались бы другие сферы и уж никак такое зрелище нельзя было бы назвать плоским. Но если бы нам удалось сделать моментальное фото, то картинка стала бы плоской.

Такой же плоской, какой плоской выглядит снежинка, отсюда и наше плоское статическое изображение. Как видно из представления, простые элементы ядра (1, 2, и 4) прекрасно описываются двумя измерениями. И только шестиэлементное ядерное образование, занимает все доступные три измерения. Теперь давайте представим себе, что мы не имеем понятия ни о слое, ни о количестве элементов в нём. Но, что мы точно знаем, так это количество доступных измерений. И как следствие, какой вид имеет предельно возможное простое ядерное образование (шесть ядерных элементов). При этом мы также знаем, правило заполнения наружного слоя ядра. Исходя из этих знаний давайте построим числовой ряд, где первым элементом в ряду будет ядро с конфигурацией наружного слоя 0/1, а последним соответственно 6/6.

| Ч и с л о в о й р я д | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||

| 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0/4 | 1/4 | 0/6 | 1/6 | 4/4 | 1/8 | 0/10 | 1/10 | 6/6 | ||||

| З а п о л н е н и е н а р у ж н о г о слоя | |||||||||||||||

| Таблица 1210-2 | |||||||||||||||

Рисунок 1210-21

Как видно из таблицы 1210-2 и таблицы на рисунке 1210-21, в случае конфигурации заполнения наружного слоя ядра 6/6, числовой ряд расширяется до 12-ти, следовательно, необходимо задать такие конфигурации наружного слоя ядра, которые удовлетворяли бы правилу заполнения наружного слоя и соответствовали числовому ряду. Но уже с девятой позицией возникла проблема. Мы не можем создать конфигурацию, соответствующую девятой позиции кроме, как 1/8.

В самом деле, зная, что простого ядерного образования из трёх, пяти или семи элементов не существует, для вариантов (9=3+6); (9=4+5) или (9=2+7) то единственно возможным решением будет (9=1+8). Для нас это решение не может быть приемлемым по той простой причине, что в трёхмерном пространстве невозможно построить восьмиэлементное ядерное образование. Со следующей позицией всё не так однозначно и вполне возможно было бы представить конфигурацию 4/6 (10=4+6), на рисунке 1210-21, выделено голубым цветом. Но со следующей 11-ой позицией мы имеем ту же не разрешимую задачу, что и 9-ой. В таблице на рисунке 1210-21, серым цветом выделены конфигурации наружного слоя ядра, которые невозможны в трёхмерном пространстве. То же и в таблице 1210-2. Таким образом мы делаем вывод:

Слой (период) – имеет предельную конфигурацию заполнения периферии ядра, соответствующий формуле 4/4 и потому состоит из восьми элементов. Кроме первого периода.

Теперь, когда мы уже почти добрались до последних строк статьи нас не перестаёт мучить вопрос. Почему ядро все – таки плоское? Ведь с точки зрения равновесия было бы естественным видеть его равномерно заполненным во всех доступных трёх измерениях, но это не так. В чём же хитрость матушки Природы?

Задавая себе этот вопрос мы тем самым анонсировали ещё одну статью в данном разделе: 1.2.11. Молекула и механизм молекулярных соединений.

Подводя же итоги данной статьи, мы хотели бы вернуться к памяти великого химика Д. И. Менделеева и его определению несколько дополнив его:

Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их ядерного веса, конфигурации периферии ядра и относительной позиции элемента в периоде (слое).

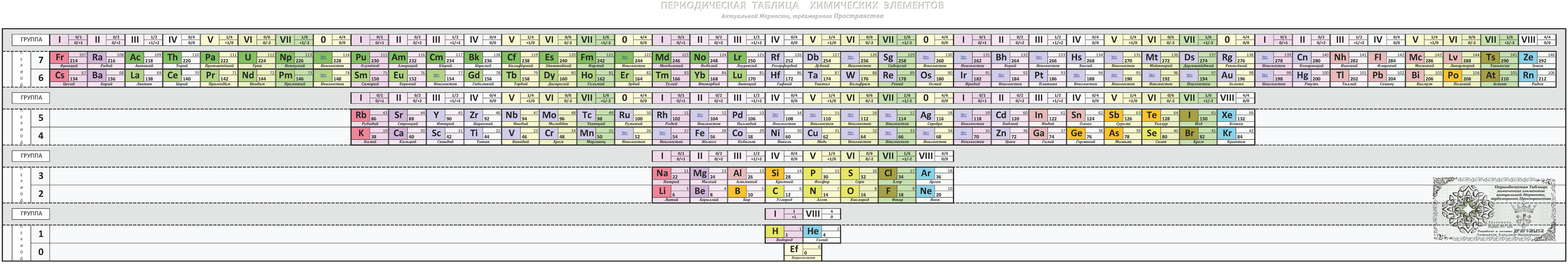

Чтобы было понятно почему мы добавили в наше определение сведения об относительной позиции элемента в периоде, обратите внимание на несколько иную форму записи нашей таблицы на рисунок 1210-23. В таком представлении хорошо видно, как изменяются свойства элемента в периоде и их зависимость от конфигурации периферии ядра. Нам кажется, что альтернативное представление Таблицы намного информативнее с точки зрения понимания свойств элементов и именно такое представление даёт однозначный и изящный ответ на такой болезненный для химиков и физиков вопрос. Почему гелий (He), будучи вторым элементом беспрестанно меняет своё "место жительства", оказываясь то в восьмой, то в нулевой, то в восемнадцатой, а то и во второй группах (расширенная таблица). Альтернативное представление или назовём его "ПЕРИОДНЫМ" нам однозначно указывает на то, что крайние элементы ПЕРИОДА, обладают "крайними" свойствами. Элементы, расположенные в периоде между крайними элементами, являются "переходными" от одного "крайнего состояния" до другого. Прекрасно видно, что каждый период начинается со щелочного металла и заканчивается инертным газом, исключение составляет первый период, по той простой причине, что простейший элемент водород (H) по своему строению не может быть металлом по крайней мере в естественных условиях. В таком отображении каждый период представлен полностью (цельно) от своего первого до последнего элемента, не взирая на длину периода. Слои в периоде указывают на кратность восьми элементов, определяемую Мерностью Пространства. Кластерная модель Ядра однозначно определяет и объясняет наличие "длинных" - 5 слоёв, "средних" - 3 слоя и "коротких" - 1 слой, периодов. Мы ещё долго могли бы говорить об периодном представлении, да и вообще об этой Таблице, но не станем этого делать дабы не утомлять читателя и предоставим слово, как нашим критикам, так и нашим сторонникам. Перейти на страницу с материалами >>>

Рисунок 1210-23 (периодное представление)

Так уж сложилось, что со временем мы вносим некоторые изменения и дополнения в нашу работу. Поэтому в каком-то смысле она больше стала походить на дневник исследователя, чем на сборник теорий и постулатов. И как нам кажется в таком виде ознакомление с ней стало даже интереснее. Возможно, когда наши исследования будут признаны, а этот скромный труд будет переиздан в иных редакциях из него исчезнут наши рассуждения. Но пока мы позволим себе такую вольность, как знакомить читателя с историей наших исследований. Вот и теперь, по истечении трёх лет мы готовы представить на ваш суд некоторые доработки по теме. Прежде всего мы должны указать, что нам не нравилось в предыдущих версиях нашей таблицы элементов.

Начнём с того, что вариант таблицы на рисунке 1210-8 основывался на классических химических представлениях о периодах. То есть границы периодов определялись химическими свойствами ряда элементов. Например, второй период начинался щелочным металлом Li (литием) и заканчивался инертным газом Ne (неоном). И выглядит это вполне приемлемо и понятно, но только на коротких втором (2) и третьем (3) периодах. Начиная с четвёртого (4) периода и далее идея периодичности как-то смазывается и не проявляется достаточно явно. Как вы помните, в своей работе мы ввели даже понятие «Слой», чтобы удержать внимание именно на восьмиэлементной периодичности. Однако, мы должны признать, что, следуя по пути наших предшественников, мы допустили ошибку, предопределённую этим направлением. Дело в том, что все таблицы (химических) элементов составлялись именно химиками на основании химических свойств элементов. И на первых порах это выглядело логичным. Однако с открытием новых элементов такой подход завёл в тупик. И все дальнейшие попытки исправить ситуацию лишь порождали новые проблемы. Чтобы избавиться наконец-то от всех «наследственных» проблем, мы решили пересмотреть сам принципиальный подход к составлению таблицы. Наша идея заключается в том, чтобы определить первичный признак и именно его заложить в фундамент теории. Для понимания поставленной задачи мы хотим привести некоторый пример.

В случае если мы будем исследовать некоторый объект, что будет первичным в наших исследованиях? Устройство самого объекта или его свойства? Как вы понимаете свойства объекта вытекают из его устройства, а потому являются вторичными по отношению к объекту. Поэтому классифицируя объекты по их свойствам, мы производим классификацию по вторичному признаку, что иногда может быть неверным. Так как вторичный признак не определяет однозначно сам объект.

Положив за основу классификации вторичный признак, мы в одну категорию поместили бы и чёрный автомобиль, и чёрный диван, лишь на том основании, что они чёрные. Такая классификация имеет место быть, но она не определяет самой сути объекта. Ибо первичным, в данном примере, является устройство объекта. Автомобиля, как средства передвижения и дивана, как средства для восседания. Согласитесь, есть некоторая разница.

Размышляя подобным образом о первичном признаке, который необходимо было бы взять за основу. Мы пришли к выводу, что «химический» принцип составления таблицы ошибочен сам по себе, в виду своей вторичности. А потому единственно верным будет «физический» подход, где первичным является строение материи,и строение атома элемента было определено, как фундаментальная основа для разработки Периодической таблицы элементов.

Рисунок 1210-24

Так появилось на свет физическое представление в седьмой версии Периодической таблицы элементов, рисунок 1210-24. Во многом эта версия продолжает идею таблицы периодного представления, изображенной на рисунке 1210-23, но есть некоторые отличия. О них и поговорим.

Конечно же начнём с самого главного. Понятия «Слой» и «Период» поменялись местами! Если в версии таблиц на рисунках 1210-8 и 1210-23, Период состоял из Слоёв, то в версии таблиц на рисунках 1210-24 и 1210-27, теперь Слой состоит из Периодов. На первый взгляд здесь нет большой разницы, если бы таблица не называлась периодической, то есть принцип периодичность не являлся бы системообразующим. Но раз уж мы утверждаем, что таблица является периодической, то во главу угла поставлен «Период». В каждом периоде, кроме первого всегда 8 (восемь) элементов, что определяется свойством Материи в трёхмерном пространстве. Каждый период разделён на 8 (восемь) групп. Каждой группе соответствует определённая конфигурация внешнего слоя Атома.

Элементы в таблице размещены несколько непривычно, а вернее в обратном порядке от большего к меньшему. Такой способ отображения помогает лучше понять откуда и как появляются элементы материи на нашей Мерности. Мы говорили об этом подробно в предыдущих статьях. Здесь мы лишь напомним, что элементы Материи в своём большинстве не «создаются» на нашей Мерности, а являются «осколками» распада более тяжёлых элементов предыдущих Мерностей.

Каждый слой имеет собственный цвет, что упрощает ориентацию по таблице. В новой версии мы отказались от цветовой дифференциации по группам, но акцентировали наше внимание на «Семействах», такой подход позволил сделать таблицу более наглядной и информативной. Теперь с первого взгляда видно, как меняются свойства элементов в слое, не отвлекаясь на номер группы элемента.

Рисунок 1210-25

Каждая ячейка элемента, рисунок 1210-25, дополнилась новыми данными, более подробно характеризующими элемент, что исключает необходимость лишний раз обращаться к описательному листу. Ну и, пожалуй, самое интересное новшество седьмой версии — это «Калькулятор Элемента». Именно так. Теперь пользователь может получить всю необходимую информацию об элементе, указав лишь его порядковый номер, рисунок 1210-26.

Как видно, при желании можно получить информацию не только об известных элементах, но и об элементах, которые не известны в данный момент науке и вряд ли когда – либо будут известны, а вам пожалуйста. К сожалению калькулятор доступен только в версии для программы (EXCEL), но вы легко сможете найти её в наших «Архивах». Мы считаем «физическое» представление периодической таблицы наиболее полным, цельным и понятным, как с точки строения элемента, как то, номер слоя, количество периодов в слое, позиции в периоде (группа), количества связей, структура внешнего слоя, так и с точки зрения химических свойств, в виду явно проявленных тенденций этих свойств, в зависимости от позиции элемента не только в слое, но и позиции самого слоя.

Рисунок 1210-26

Однако для любителей классики мы разработали версию таблицы в «химическом» представлении, рисунок 1210-27. Во многом она схожа с таблицей на рисунке 1210-8 (сравнить таблицы >>>), мы лишь убрали понятие «Ряд», теперь свойства этого понятия полностью перешли в понятие «Период». А место «Периода» занял «Слой». О цветовой дифференциации и группах мы говорили выше и нет смысла повторяться.

Для удобства пользования мы приготовили различные форматы с различным разрешением, как полной версии таблицы, включающей в себя описательные листы каждого элемента, так и облегчённые версии, содержащих лишь общий вид таблицы и её описания. Скачать таблицы >>>

Ещё раз подводить итоги данного раздела мы не будем, они уже подведены выше. Здесь же были представлены лишь «косметические» изменения, впрочем, не безполезные, вернувшие Таблице её первоначальную идею «периодичности».

18 сен. 2020 г. Драгомысл

Рисунок 1210-27

Обращаем внимание наших читателей, на то, что специально для удобства работы с таблицей, мы разработали её интерактивный вариант, где собраны основные сведения об элементе, ссылки на страницы Википедии с описанием элемента, а также представлено строение элемента и статическая карта Ядра.

Перейти к интерактивной Таблице >>>

<<< 1.2.9 Ядро и модель Атома элемента / 1.2.10 Периодическая Таблица элементов / 1.2.11. Сравнительный анализ моделей атома